1831 年 9 月,弗吉尼亚的一个清爽早晨,约瑟夫·W. 帕克(Joseph W. Parker)坐在尼古拉斯·斯特林·埃德蒙兹(Nicholas Sterling Edmunds)对面。埃德蒙兹是“家园”(Homewood)种植园的主人,这块种植园占地近两千英亩。在过去两年里,帕克一直在教埃德蒙兹的几个孩子,同时也在牧养埃德蒙兹的奴隶,给他们传福音。帕克见证了令人惊讶的属灵果效——不只是埃德蒙兹一家,连那些奴隶中也有人信了主。其中有个新近归信的奴隶,他的信心如此真挚,甚至连主人都不得不承认:“如果我盼望上天堂的把握,能有我确信约翰得救的一半大,我一定比现在快乐多了。”

可这一切,即将发生巨变。

就在一个月前,内特·特纳(Nat Turner)领导的起义在距此不到一百英里的南安普敦县爆发了。这场血腥的暴动震惊了弗吉尼亚的白人种植园主,激起了他们对奴隶叛乱和报复的恐惧。作为回应,州议会通过了更严苛的法律,禁止奴隶接受教育和宗教教导。恐惧在家园种植园蔓延,那天早晨在餐桌上,埃德蒙兹语气平静却坚定地对帕克说:“你以后不许再教我的奴隶圣经了。”

帕克愣住了,反问道:“你认为约翰是真基督徒吗?他现在比从前更坏吗?”

埃德蒙兹不得不承认:“约翰百分之百的忠心。但他觉得自己……”埃德蒙兹停顿了一下,努力找合适的词,“他觉得自己要对神交账。前些天以撒下葬的时候,”埃德蒙兹继续说道,语气越来越激动,“我听见约翰在劝勉其他奴隶,要预备好去见神。约翰明白,神对人的要求,和主人对奴隶的要求,是两回事。所以,你必须停止教我的奴隶。”

帕克并没有退缩,继续追问:“你相信耶稣基督赐给我们的信仰,是要我们向万民传讲的(参《马可福音》16 章 15 节),难道这教导对所有人都是危险的吗?”

“我们不能在这事上空谈哲理!”埃德蒙兹厉声打断他,“你今晚要是去奴隶住的地方,读那段登山宝训,‘所以,无论何事,你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人’(太 7:12),然后你再给他们解释,告诉他们这条教训多么美好……那你告诉我,我这种植园里有哪一个人笨到听完后不会反问:‘请问先生,尼古拉斯老爷对待我们,真像他希望我们对待他那样吗?’你得回答他们。要是你说‘是’,他们知道你在撒谎,你什么好事都做不成。要是你说‘不是’,那你就是在他们面前损坏我的名声。我告诉你,先生,我们根本不能让他们得到任何基督的亮光和教导。我们必须让他们尽可能活在黑暗里。你必须彻底停止教他们。”

帕克听到这里,心里深深被触动了。他哽咽着问埃德蒙兹:“你自己和家人能在耶稣基督带来的救恩中欢喜,却要把这救赎之光彻底挡住,不让那些完全依赖你的人得到,你能心安吗?”

埃德蒙兹脸色一下子变得煞白,低声说:“看在上帝的份上,帕克先生,别把审判日和奴隶制扯到一起。你必须停止。

那天夜里,帕克在心里一遍遍挣扎着,他已经无法再忽视眼前的事实。后来他写道:“奴隶制在我看来,是对人权的一种公然践踏。”

在和埃德蒙兹那场意义重大的对话后没多久,帕克突然接到通知,必须立刻离开家园种植园,回到新英格兰。他甚至没有机会向那些他深爱的奴隶和孩子们道别,只能收拾行李,黯然北上。他心中悲痛,却也下定决心,要尽己所能反对这套基于种族的奴隶制度。

我第一次读到这段对话是在弗吉尼亚大学图书馆珍藏室里一本未出版的约瑟夫·帕克回忆录中,以上描述与书中记录的几乎完全一致。当时我正在撰写华盛顿特区国会山浸信会的历史,后来帕克担任了该教会的第一任牧师。这份手稿呈现出一个此前鲜为人知的帕克形象:他原本对奴隶制的看法相对温和(认为奴隶制度虽不幸,但属必要之恶),后来却逐渐转变为一种更符合圣经的信念。基于种族之上的奴隶制是邪恶的,与圣经教导背道而驰。

帕克带着越来越强烈的服事呼召北上,后来进入了牛顿神学院(Newton Theological Institution)学习。每个星期六,他都会步行八英里到波士顿,给非裔美国人开主日学,还挨家挨户探访,关心他们的家庭。帕克后来回忆这些探访带来的影响时写道:“我的种族观念逐渐改变。我看清了,把他们当作财产奴役、买卖、像牲口一样对待,是错误的。我发现,出乎我自己意料,我竟成了一个废奴主义者。”

1837 年 5 月,帕克作为代表,参加了马萨诸塞州废奴协会(Massachusetts Anti-Slavery Society)的会议。他后来写道:“这几年里,我脑中一直认定,我们已经处在一场因奴隶制引发的可怕革命的边缘漩涡之中。我知道,要么奴隶制灭亡,要么国家灭亡,这两者的生死之争必然极其惨烈。在我眼里,这一切清晰得就像已然发生的事实。”

到这个时候,帕克的废奴立场已广为人知。支持奴隶制的人把他骂成“狂热的废奴分子”,而一些更激进的废奴派则批评他“还不够激进”。在那个动荡的年代,作为牧师,他所处的位置就是这么尴尬又危险。

帕克在马萨诸塞州剑桥第一浸信会(First Baptist Church of Cambridge, Massachusetts)建立了一个兴旺的教会。然而,随着 1861 年南北战争的爆发,他看到一群新近获得自由的非裔美国人正在受苦。这些人当中有男有女,还有孩子,他们逃离了奴隶制,现在聚集到联邦军队控制的区域寻求庇护。这些流离失所的人被称作“走私货”(contrabands),他们迫切需要食物和住处,更需要教育。

帕克年轻时在南方的那段关键经历,加上他在浸信会内的影响力,使他成了这项新使命的不二人选:要在战火中的南方各地,为自由民建立学校,提供资源,并照顾他们的属灵需要。

接下来的五年里,帕克全身心投入到这项工作中,奔走于大西洋沿岸各州,招募教师和传道人,在亚历山大(Alexandria)、诺福克(Norfolk)、朴茨茅斯(Portsmouth)、博福特(Beaufort)和里士满(Richmond)等城市创办学校。他随联邦军队行动,接管空置和废弃的教堂,把它们变成黑人会众的教室和敬拜场所。

只要有机会,他就努力把被军队占用的教堂收回来。有一次,他找到一位把教堂改成临时医院的军医,下令对方腾退。那位军医对他的要求很不满,冷笑道:“哈,你倒像个教皇了,是吧?”帕克毫不退让,立刻回道:“没错,我是个基督徒牧师,也是个战时教皇。请你走吧!”最后,那座教堂回归其原本的用途——宣扬基督的名,服事神的百姓。

帕克的工作常常把他带到华盛顿特区,在那里,他创办了一所学校,后来发展成韦兰神学院(Wayland Seminary),这是培训非裔美国人牧师和领袖的重要机构。他还在华盛顿的浸信会圈子里非常活跃,其中就包括后来请他担任首任牧师的那群人。

帕克的工作常常把他带到华盛顿特区,在那里,他创办了一所学校,后来发展成韦兰神学院(Wayland Seminary),这是培训非裔美国人牧师和领袖的重要机构。他还在华盛顿的浸信会圈子里非常活跃,其中就包括后来请他担任首任牧师的那群人。

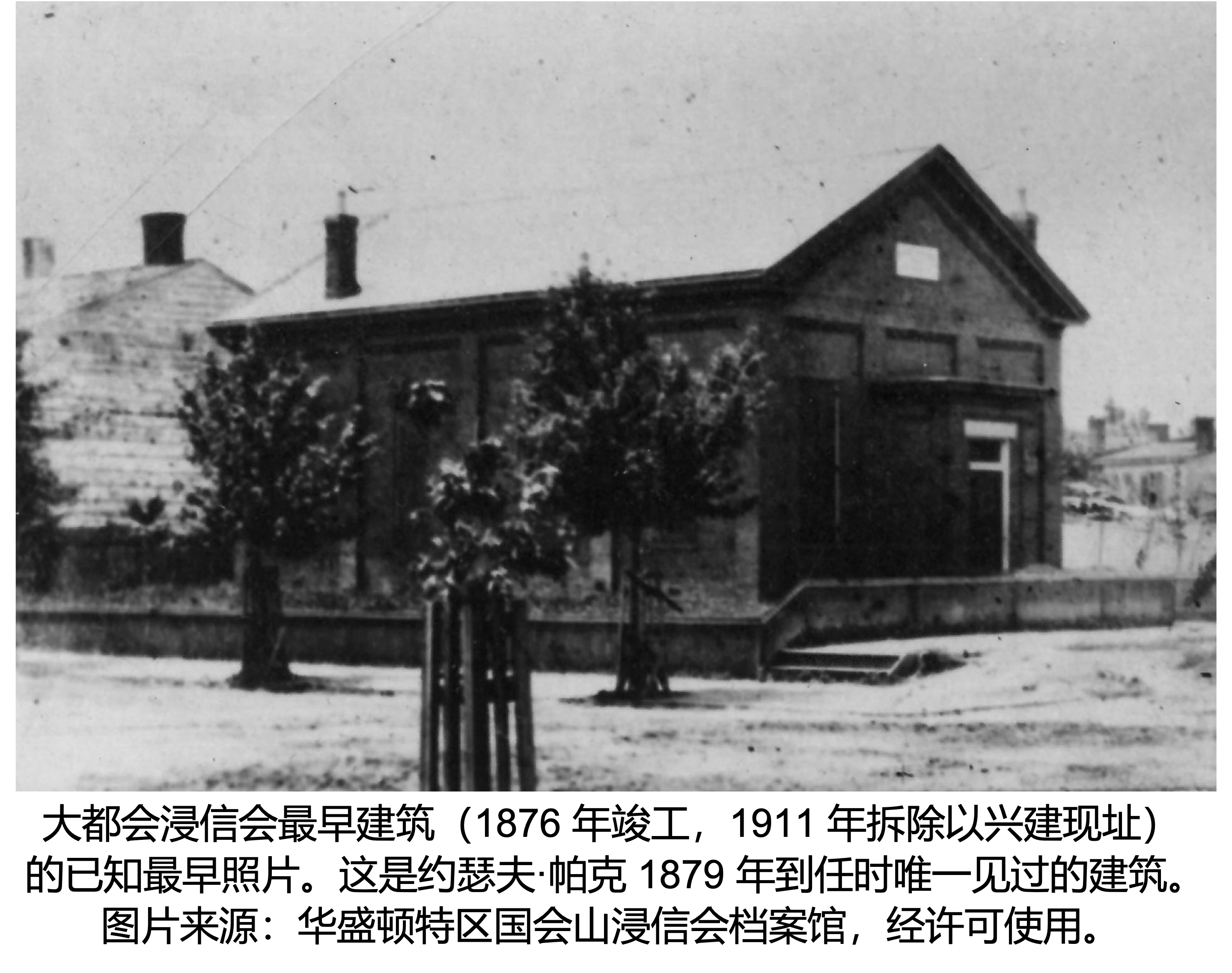

多年服事之后,帕克曾短暂回到马里兰的农场休养,当时他已决定不再牧会。但当新成立的大都会浸信会(Metropolitan Baptist Church,后来的国会山浸信会)派代表恳请他带领教会时,他无法忽视他们的需要。

教会的资源非常有限,只能支付他以前一半的薪水,帕克还是出于责任感接受了呼召,因为他相信,没有有经验的牧者带领,这间教会将很难站稳脚跟。他在大都会浸信会的牧养——也是他最后一次全职牧会——为这间新生的教会带来了所需的稳定,使这间教会能在日后继续他对福音的忠心传承。

帕克所处的时代,正是美国社会在奴隶制问题上对立日益加剧的时候。一些支持奴隶制的神学家极力为这套制度辩护,而废奴主义者则用圣经来为废除奴隶制提供依据。然而,帕克的生命历程恰恰展现了基督教信仰与奴隶制根本上的不相容。一开始,他也接受了当时流行的看法,认为奴隶制虽不幸,但这套制度根深蒂固、难以改变。然而,他亲身目睹了奴隶制度带来的种种罪恶后,开始怀疑这种理所当然的观念。

帕克坚信,基督教信仰要求把福音传给所有人,谁也不能例外(太 28:18-20)。可是在奴隶制度下,这样的传讲却被禁止,因为基督教信仰也要求那些接受福音的人,要把彼此看作是在基督里的弟兄姊妹(加 3:28)。

这正是埃德蒙兹和其他支持奴隶制的人最害怕的事。他们明白,如果奴隶真正信了主,他就不再只是“财产”,他会认识到自己需要对神交账,也会明白灵魂的平等价值。教奴隶读圣经,就是教他们看见自己的尊严;传讲福音,就是在他们心里种下自由的种子。

这正是埃德蒙兹和其他支持奴隶制的人最害怕的事。他们明白,如果奴隶真正信了主,他就不再只是“财产”,他会认识到自己需要对神交账,也会明白灵魂的平等价值。教奴隶读圣经,就是教他们看见自己的尊严;传讲福音,就是在他们心里种下自由的种子。

这也是为什么基于种族的奴隶制与基督教信仰无法并存,至少无法长久并存。奴隶制度在人类历史上存在已久,但基督教信仰却提供了道德和神学上的资源,让奴隶制最终走向灭亡。历史学家罗德尼·斯塔克(Rodney Stark)指出:“在世界上所有宗教里,包括三大相信独一神的宗教,只有基督教信仰提出了奴隶制度是罪恶、必须废除……只有在西方,出现了真正有力的道德反对声音,并最终走向废奴。”

帕克的生命就是这种缓慢却不可阻挡的转变的一个例证。他最初并没打算成为一名废奴主义者,但因着对圣经的委身、对福音拓展的热忱,以及对按神形象被造之人的爱,他找到了为真理挺身而出的勇气。正因如此,他留下的榜样,直到今天仍在激励着后来人。

译:MV;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:How Capitol Hill Baptist Church’s First Pastor Changed His Mind on Slavery and Became an Abolitionist