两年前,一架飞机在德克萨斯州尤奥坎(Yoakum)附近坠毁了。这样的事很罕见。飞机本来就很少出事,尤其是像这么一架状况良好的飞机,还有一位经验丰富的飞行员。

更不寻常的是机上乘客的身份。飞行员是教会长老,机上乘客有主任牧师、教会的执行牧师和两名敬虔的基督徒。他们都来自田纳西州日尔曼敦(Germantown)的丰收教会(Harvest Church)。

这样的阵容足以登上新闻头条。但这还不是最不可思议的部分。

这架六座的派珀·马里布·幻影型(Piper Malibu Mirage)飞机以 90 倍重力加速度撞向地面,换句话说,撞击瞬间所承受的压力是地球引力的 90 倍。剧烈撞击瞬间折断了机翼,摧毁了机头,掀翻了驾驶舱顶盖。机上大多数人当场死亡。事后保险公司专家认定生还概率为零。

可是,还是有人活了下来。

“那一刻,很多事接连袭来,我都懵了——前一分钟,飞行员还在说,‘我们要着陆了,我们会这样做’;下一瞬间,我们就坠机了。”肯农·沃恩(Kennon Vaughan)回忆说,“但更让我震惊的是,我竟然还活着。那一刻我就明白了——这是个神迹。”

肯农拥有两所神学院学位,是传承事工(Downline Ministries)的创办人,也是丰收教会的植堂牧师。他是儿子,是丈夫,也是五个男孩的父亲。

而某种原因让他活了下来。

“我不认为这只是偶然,或者说‘哇,你的身体正好处在一个最佳的角度’。”他说,“我相信是神的手保守我活下来,祂要借着这件事让福音以一种特别的方式传扬开来。我相信神掌权,也正是因为这个原因,我才还在这里。”

而这个目的已经开始实现了。事故发生后,许多人开始认识主。可以说,这场属灵的丰收,才刚刚开始。

肯农·沃恩在孟菲斯出生长大,但人生的苦难来得很早。他 16 岁那年,父亲把全家人叫到一起,告诉他们自己得了脑癌。

那时肯农刚信主不久,他不停地祷告,求神医治父亲。神没有应允。医生估计他父亲只剩三个月的生命,最后也确实如此。不过,神也垂听了祷告,就在肯农父亲去世前几个周,他重新找回了信仰,真正将生命交托给了基督。

肯农和父亲 / 图片由凯瑟琳·沃恩(Kathryn Vaughan)提供

肯农和父亲 / 图片由凯瑟琳·沃恩(Kathryn Vaughan)提供

失去了父亲之后,肯农一路念完了奥本大学(Auburn University),他心里一直在挣扎:接下来该做教师?还是做教练?后来他参加了“运动员传福音”(Athletes in Action)组织的一次南非短宣。在那里,他学会了如何传福音。神在那里动工,肯农亲眼看到人们悔改、归信耶稣。回国之后,他心里只有一个念头:要让每个人都认识耶稣。

大学毕业后,他担任了一间教会的青少年牧师。但他很快意识到,自己在圣经知识和属灵成熟上都非常欠缺,根本无法胜任这个岗位。

“我每周都要为孩子们预备讲道,”肯农回忆说,“但我实在是力不从心,太缺乏经验了。我自己都还没弄懂圣经,更别提教别人了。我需要有人来帮助我。”

主任牧师建议他请一些年长的基督徒来辅导他。名单上的第一个人是苏普·坎贝尔(Soup Campbell),他是在知名基督徒领袖,在孟菲斯最贫穷、最困难的街区服事多年。

“他真的来了,”肯农说,“他带着几车他街区里的孩子们一起来,到了教会之后,他开始教《约翰福音》第 15 章……他逐节讲解前半段内容。我从来没听过有人那样讲圣经,那样按着经文解释、按着原文释义。他对圣经的认识太深刻了。他懂原文,也有丰富的属灵洞见。刚开始听他讲道时,我心想:‘你是怎么把圣经读得这么透的?’但更让我震撼的是,他对主的喜乐是那么真实、那么有感染力,那一刻我心里生出一个渴望:‘我也想这样认识耶稣。’”

肯农问苏普能不能和他一起查经。他找对人了——苏普是一位真正的门训者。

“门训的模式让我看到,这是一个会不断倍增的事工,”苏普说。“如果按照圣经中耶稣的标准来做,这样的事工就会持续下去,一直到他再来的那一天。”

于是,从那以后,每个星期二清晨五点,苏普和肯农就开始一起查经。

“他是我可以效法的榜样,”肯农说,“我做了十年基督徒,但这是我属灵生命第一次真正开始成长。一切都开始往上走。我不再随波逐流、跌跌撞撞、总觉得自己不够、想学却不知从哪学、搞不清自己属灵状态。忽然之间,生活开始有了明确的方向,这一切只因为我能跟随一位比我更成熟、更认识基督的人。”

苏普·坎贝尔(左)与肯农·沃恩(右)及肯农的母亲佩奇(Pege) / 图片由苏普·坎贝尔提供

苏普·坎贝尔(左)与肯农·沃恩(右)及肯农的母亲佩奇(Pege) / 图片由苏普·坎贝尔提供

肯农非常喜欢这样的属灵陪伴。他开始梦想:要是青少年团契里的每个学生都能由教会中属灵成熟的信徒来带领,那该多好!他满怀热情,开始向教会里的人发出邀请,问他们是否有兴趣参与门徒训练。

“我越是问教会里的弟兄姊妹,就是那些真正敬虔、有生命的人,就越是频繁地遇到两种相同的顾虑。”他说,“他们通常先会问:‘你说的门徒训练到底是什么意思?要做些什么?’”

“于是我就告诉他们:‘看,这就是我在耶稣生平与事工中看到的,我在苏普身上也看到这些。这是最能赋予人生命力的事工。你不需要完美——只要真实、真诚地在他们面前活出基督的样式,与他们建立有意识的生命联结,并在这种生命影响生命的关系中实践圣经真理。’”

“他们就会说,‘好,我也想这样做,我愿意去爱他们。可是,说真的,我自己也不太懂圣经啊。我也没受过正式训练。’说这话的人太多了。他们说:‘我没上过神学院,我没有受过什么神学装备。’”

肯农把这些回应告诉了苏普,苏普建议他去问问其他地方教会的牧师,他们是怎么门训的。肯农请教了十几位牧师。

牧师们的回答大致是这样的:“哇,说实话,我们在这方面做得并不好。我们教会在一些领域挺强的,但门训确实比较弱。我们当中没有多少人像苏普对你那样去带下一代,也没有人像你这样在尝试建立这种模式。我们的会众大概也会跟你听到的一样,觉得自己没装备好。我们真的很想知道你最后会得出什么结论。”

肯农敏锐地察觉到:教会亟需重新点燃门徒训练的火,但他不知道该从哪开始。于是他祷告,寻求神的带领。他后来参加了汤米·尼尔森(Tommy Nelson)所带的精兵营(Young Guns)项目。这是一个为期九个月、从《创世记》讲到《启示录》的圣经密集训练课程,专门装备年轻弟兄。他开始看见整本圣经如何连贯成一个完整的故事,也第一次感受到圣经如此鲜活。

后来,肯农进入神学院深造,却发现神学院里竟然没有任何门训相关的课程。他祷告,继续寻求方向。

2006 年,肯农带着一个愿景回到孟菲斯,他要创办一个堂会以外的门训事工,以每周四小时、持续九个月的方式教授整本圣经的故事。到课程结束时,参与者将具备能力和信心,能向孩子、学生、朋友、家人、邻居、同事——任何人——讲解圣经。他为这个事工取名为传承事工(Downline),过去 19 年里,已有超过 5,000 人报名参与。

2006 年第一届传承事工培训班 / 图片由凯瑟琳·沃恩提供

2006 年第一届传承事工培训班 / 图片由凯瑟琳·沃恩提供

我之所以花这么多篇幅讲述这段经历,是因为它正是整篇故事的核心。

教会的长老们早就注意到,肯农热爱服事学生。他们也发现他思路清晰、遇事沉稳、有条不紊地解决问题。因此,他们问他是否愿意去植堂。2013 年,肯农在孟菲斯郊区创立了丰收教会(Harvest Church)。

接下来的十年里,这间教会迅速成长。而在这整个过程中,肯农和他的团队始终专注于一件事:门训。他们设立查经小组,组织家庭小组,带领一对一门训,并尽可能多地让会众参与系统性的传承事工训练。

到了 2023 年 1 月,丰收教会拥有大约 30 位同工、30 位长老,以及 1,500 位成员。而这些人并非那种随便聚聚的“文化基督徒”,也不是只在圣诞节和复活节露面的“节日基督徒”。这是一个扎根于逐段讲解圣经的讲道、系统性圣经课程、数以百计的小组查经与一对一属灵带领的群体。

就在那场坠机事故发生前几周,长老史蒂夫·塔克(Steve Tucker)问肯农是否愿意陪他去德州尤奥肯出一趟差。

“史蒂夫·塔克是我所认识最敬虔的人之一,”肯农说,“他是我们教会的第一位长老,是那种德高望重的属灵长者,在我们长老中也像个族长一样……我们所有人都敬重他。我总是希望能多和他相处。”

就像肯农一样,史蒂夫也是个全心投入门训的人。几十年来,他每周都会邀请一些弟兄到他家里,一起谈话、一起欢笑、一起祷告。

史蒂夫·塔克 / 图片由 凯西·塔克(Cathy Tucker)提供

史蒂夫·塔克 / 图片由 凯西·塔克(Cathy Tucker)提供

史蒂夫和肯农还有另一项共同点:他们都与德州有很深的渊源。

“我家在德州有一个传了四代的牧牛农场,”肯农说,“那是我全世界最喜欢的地方。我小时候每年夏天都会去,我非常喜欢那里。但因为太远了,我几乎没机会回去。”

结果发现,肯农家的牧场竟然离史蒂夫的马鞍公司只有 40 分钟车程。

“史蒂夫自己开飞机,”肯农说,“十五年来,他几乎每周都飞到尤奥肯。他的工作节奏就是——每周在孟菲斯待一半,在德州待一半。我们发现这个巧合之后,他就对我说:‘嘿,你哪天想跟我一起飞去那边办点事……随时都可以。’”

肯农当然愿意。过去十年,他大概和史蒂夫一起飞过去六七次了。所以关于史蒂夫的那架飞机,肯农知道一件事:它最多可以坐五个人。

“大概两个月前,我认识了一个人,是在教会里认识的,”肯农说,“他的名字是泰勒·帕特森(Tyler Patterson),是个年轻人,刚开始来我们丰收教会。他曾是密西西比州立大学的大学牛仔竞技队队员。他对我说,‘嘿,我很想找个时间和你聊一聊。’在我们教会,年轻弟兄经常会这样对年长的弟兄说,而我现在也慢慢步入‘年长’的阶段了。他说,‘我想花点时间认识你。’”

这时,肯农想到了他正在和史蒂夫·塔克计划的德州之行。

“你不是个玩牛仔竞技的家伙吗?”他问泰勒。

泰勒·帕特森 / 图片由丰收教会提供

泰勒·帕特森 / 图片由丰收教会提供

“是的,”泰勒回答。他以前是个骑公牛选手。

“我觉得这趟旅程会太有趣了,”肯农说,“我很想在去德州农场的路上借这个机会好好认识他一下,再加上史蒂夫·塔克的陪伴,简直太棒了。所以我就问史蒂夫,‘我们能不能带这个年轻人泰勒一起去?’”

史蒂夫答应了。

“比尔·加纳(Bill Garner)是我最好的朋友,”肯农说,“他是我们教会的执行牧师。在我之前的三次农场之行里,我每次都邀请他一起去,但他总是抽不出时间。他每次都说,‘下一次我一定去。’所以这次他终于可以成行了。”

出行的团队慢慢成形,肯农又问是否可以再多邀请一两个朋友。在史蒂夫的同意下,他邀请了丰收教会当时负责事工发展和教导的牧师杰米·特鲁塞尔(Jamie Trussell)一起同行。杰米爽快地答应了。

“我当时在比尔的办公室,几乎每天都是如此,我们坐在那里互开玩笑、互损来打发时间,”杰米说,“然后我准备走了——那是星期四下午大约五点一刻,我正准备下班回家——我记得比尔突然停住,看着我说……他说,‘嘿,杰米——我、你、还有肯农,可能不该都坐同一班飞机。’”

杰米当时笑了,说他多虑了。

如果你在计算人数的话,你会发现这时一共有一名飞行员和四名乘客。飞机还能再坐一个人。肯农在那周主日讲道时,刚好看到一个熟悉的身影。

“还有一个年轻人,以前是我门训小组里的成员,”肯农说,“他加入的很早,都可以算得上是家里人了,后来他也融入了我们的教会大家庭,是个很棒的探险家。他一直没结婚,总是渴望旅行。他刚刚还在亚洲徒步走了一些山路,我那时都不知道他已经回来了。”

那个主日,泰勒·斯普林格(Tyler Springer)就坐在第一排。

“看到他,我心里一阵激动,”肯农说。“主日结束后我和他聊了一会儿,他说,‘我星期二要去达拉斯,我的外甥快出生了。’他还说,他还没买机票。我当时就想,诶,要不要一起坐我们的飞机去?我们经常会在达拉斯附近加油,正好顺路。”

肯农把这个想法告诉了史蒂夫,史蒂夫认识这个年轻人,一听就答应了:“哦,太好了,一定会很有意思。”大家都很喜欢泰勒在身边。所以,这趟旅程的人选就全了。

泰勒·斯普林格在埃塞俄比亚的短宣旅行中 / 图片由林赛·斯普林格·罗斯(Lindsay Springer Rose)提供

泰勒·斯普林格在埃塞俄比亚的短宣旅行中 / 图片由林赛·斯普林格·罗斯(Lindsay Springer Rose)提供

这本来会是一趟当日往返的行程。大家上午在史蒂夫的马鞍公司停留,下午去肯农家的农场转转。回程途中,会在达拉斯加油,然后顺便把泰勒·斯普林格,这个计划环球旅行的年轻人送下飞机,让他去见刚出生的外甥。

“星期一是马丁·路德·金纪念日,”杰米(Jamie)说,“办公室虽然休假,但我们正要为 传承事工举办一场大型会议,罗素·摩尔(Russell Moore)、肖恩·麦道威尔(Sean McDowell)和其他几位讲员都会来。我们正忙着准备最后的细节。我那天就是为了这个事和肯农见面。”

见面时,杰米意识到,还有太多事情没准备好。

“我记得星期一下午,我看着肯农说:‘老兄,我明天真的不能跟你们一起走了。我这边还有一堆事要忙。’”杰米说,“就在那一刻,星期一下午,赶在星期二早上之前,我决定留在教会。”

2023 年 1 月 17 日,星期二早上 7 点,五个人抵达机场——教会长老兼飞行员史蒂夫·塔克、热爱牧场生活的年轻父亲泰勒·帕特森、执行牧师比尔·加纳、自由奔放的冒险家泰勒·斯普林格,以及肯农。史蒂夫把大家的行李装进飞机尾部,教他们如何开关舱门、如何系安全带。然后,他们依次登机。

没有人感到担心,也完全没有理由担心。史蒂夫有超过 20 年的飞行经验,累计飞行时数超过 3,000 小时;这条航线对他来说再熟悉不过。这架飞机他开了三年,维护仔细,还升级了发动机和操控面板。坐在副驾驶位置的泰勒·帕特森本身也是一名经验丰富的飞行员。

上午 7:48,飞机起飞。

比尔·加纳(左)与肯农 / 图片由凯瑟琳·沃恩提供

比尔·加纳(左)与肯农 / 图片由凯瑟琳·沃恩提供

“旅途中,我们的交通非常甜美。”肯农回忆说,“我坐在后排,和比尔还有泰勒·斯普林格坐在一起。他刚刚旅行回来,正和我们分享他的见闻。我们聊得很尽兴,这段对话我永远不会忘记。而比尔,就像往常一样,指导泰勒,提出一些有深度、有影响力的建议,劝勉他要有目标地活,活出使命感,让他看见真正的喜乐是出于福音,而不是在世俗追求中寻求满足。我们就这样聊天、连接生命,不知不觉两个小时就过去了。然后我们开始准备降落了。”

史蒂夫戴上耳麦告诉大家:“还有大概二十分钟我们就降落了。先去上个厕所,会有辆皮卡来接我们。你们想先去公司,还是先吃饭?”大家回答:“先去吃饭。”

大约上午 10:30,史蒂夫开始下降,准备降落在德州尤奥坎的机场。这座小镇人口不足 6,000 人,机场也极为简陋——就只有两条铺着沥青、标记模糊的跑道,坐落在一块平坦干枯、长满灌木的土地上。没有塔台,也没有地面人员。这座机场就是为小型飞机设计的——而史蒂夫开的正是这种飞机。

机场不是问题,但天气是。

虽然没有下雨也没起风,但空气湿度高达 95%,雾非常浓重,而且离地面很低,有些区域的云层甚至只有 100 英尺高(大约 30 米)。

由于能见度极低,史蒂夫起初用自动驾驶系统进行进场飞行。但当飞机终于在大约 500 英尺的高度穿出云层时,他意识到飞机偏离了跑道。飞机太靠右了,方向也不正。

于是,在离跑道还有约一英里的时候,史蒂夫关闭了自动驾驶,开始执行右转爬升,打算重新盘旋一圈再来一次。

就在这时,情况开始出了问题。

在浓雾中,飞机上升得太快、转弯角度太大。至于为何发生这种情况,目前仍不完全清楚。

飞行的最后一段 / 图片来源:美国国家运输安全委员会(NTSB)

飞行的最后一段 / 图片来源:美国国家运输安全委员会(NTSB)

“我们几乎是停在空中,接着整个机身翻转,直接俯冲下去。”肯农说。“后来我才明白,那是失速,而我们当时的飞行高度根本不足以从失速中恢复。所以当飞机猛然俯冲时,我们一下子就穿破了云层。就在穿出云层的那一刻,我的意思是,地面近在眼前,以极快的速度扑面而来。”

当肯农说“失速”时,我一开始以为他是说飞机的引擎熄火了。但其实,飞机的“失速”并不是发动机停止运转的意思。

让我简单解释一下飞行原理:飞机之所以能飞上天空,是因为引擎推进飞机前进时,空气流经机翼的方式会产生升力,把飞机托举在空中。

当飞机平稳飞行、缓慢上升或下降时,气流会持续稳定地绕过机翼,飞机就能按飞行员的意图维持飞行状态。

但如果飞机的角度变化太快——无论是俯冲还是爬升——这种气流就会被打断,升力丧失,飞机就会下坠。或者,如果飞机飞得太慢,气流速度不足,同样也会失去升力而坠落。

在史蒂夫驾驶的那架飞机中,当他拉起机头爬升时,飞机速度降到了 16 节(约合每小时 18 英里,约 29 公里),这意味着飞机的飞行角度过陡、速度又太慢,无法保持升力。

要从失速中恢复过来,飞行员必须迅速把机头朝下、加速,让机翼重新获得足够的气流通过,从而重新产生升力。据推测,史蒂夫当时也确实这么做了。

但问题在于:飞机需要至少 1,000 英尺(约 300 米)的高度来恢复足够的飞行速度、重新拉平航向。

而那天,史蒂夫并没有那么多的空间。

这时,警报声在驾驶舱里刺耳地响起。从副驾驶座上,泰勒·帕特森大声喊着让史蒂夫把机头拉起来,史蒂夫也在全力把操纵杆往后拉。

但即便如此,飞机里的气氛并不惊慌或混乱。

“一切发生得太快了,”肯农说,“如果你事先告诉我我会遇上飞机失事,我会以为,那一定是我人生中最恐怖的一件事。但实际上,没有恐惧,真的没有。相反,我有一种很深的平安。我和比尔对视了一眼,他的眼神传达了很多内容。在那一刻我意识到,我们要坠毁了。”

那一瞬间,肯农五个儿子的脸庞在他脑海中一闪而过。

肯农与儿子们在家族牧场的合影 / 图片来源:凯瑟琳·沃恩

肯农与儿子们在家族牧场的合影 / 图片来源:凯瑟琳·沃恩

“我清楚地想到他们每一个人的脸,然后我下意识地轻声说,‘哦神啊,让我能继续陪着他们长大。’”他说,“这话不是我特意想出来的,是脱口而出——因为我实在太爱他们了。当然,还有一个原因是,我的父亲在我 16 岁时就过世的。最近我心里常常想起这件事——我的大儿子马上就要 16 岁了……然后我们就撞上了。真的,根本没有时间去想其他任何事情。”

你已经知道,那架飞机坠地时的冲击力是 90 倍重力加速度。第一次撞击时,冲力将整架飞机又抛回空中。然后它又落下,再次被反弹。直到第三次猛烈撞击,飞机才停住。

“撞击时,我整个人都迷失了方向。”肯农回忆道,“我眼睛是睁开的,但整个飞机在打转。等到它完全静止下来、视线重新聚焦的时候,周围一下子安静得诡异。那种寂静无法形容。我慢慢恢复意识,意识到我们真的刚刚经历了一场坠机……然后我环顾四周,看到了我的四位朋友。”

没人动弹。

“那一刻很平静,我知道他们已经走了。”肯农说,“可是,我不仅仅知道他们已经死了——我知道他们已经与主同在。那一刻我有一种说不出的感觉,非常真实——就好像我身处在一个神圣的时刻……我和我最好的朋友膝盖贴着膝盖,我心里在想:他现在正和耶稣在一起。”

肯农也渴望去见耶稣。

“保罗在《腓立比书》第 1 章里说自己‘情愿离世与基督同在,因为这是好得无比的。’我那时心中百感交集,震惊、崩溃、不知所措,但也意识到:我的弟兄们正在进入基督的荣光。这些情绪如潮水般将我淹没。在那段神圣的静默过后,两个念头突然涌现:我必须设法站起来逃出去,但我却无法呼吸。”

坠机现场 / 图片来源:美国国家运输安全委员会(NTSB)

坠机现场 / 图片来源:美国国家运输安全委员会(NTSB)

肯农不敢低头查看自己的身体,害怕看到可怕的伤势。但出乎意料的是,他的四肢完好无损,表面看不出任何异常,甚至没有流血。

问题在于,他感觉自己好像被重重打了一拳、喘不过气来。大约每 20 秒,他才能吸进一点点空气。当时他还不知道,自己的肋骨全部断裂,两侧肺部都已塌陷。每次吸气,空气都会从肺部漏出,积聚在肺与胸壁之间。这些泄漏的空气不断挤压着肺部空间,使得他能吸入的新鲜空气越来越少。肯农的每一次呼吸,都在将自己推向窒息的深渊。

“我解开安全带,试图爬出去,”肯农回忆道,“我的身体勉强还能动弹,我拖着下半身蹭过了舱门门槛。舱门已经被炸飞,我就这么滑到了地面上。膝盖正好跪在一滩汽油里。”

这个细节至关重要。飞机坠地时,左侧油箱已经破裂。不仅是肯农的双腿浸在汽油里,整个坠机现场都洒满了燃油。当时极易发生爆炸——着陆时的摩擦火花、引擎余热或是电路系统都可能引燃地面上的汽油,或是油箱里剩余的燃油。但奇迹般地,这一切都没有发生。

“我差点整个人栽进油里,”肯农说,“当时我脑海里闪过一个念头:要是撑不住倒下,我就再也动不了,肯定活不成了。但我用前臂撑住身体,后背还靠在残骸上。其实根本没什么计划,完全是本能反应。就在这时,我注意到面前的地上躺着两部手机。我立即想到:必须马上打 911。”

这个电话关乎生死。因为飞机坠毁在一片牧场中,浓雾和小山丘完全遮挡了路人的视线。没人目睹坠机过程,没人听见撞击声响。换句话说,根本不会有人来救援。

肯农抓起其中一部手机。那是比尔的,需要解锁。肯农不知道密码,只好把它放下。

空难现场照片 / 图片来源:美国国家运输安全委员会(NTSB)

空难现场照片 / 图片来源:美国国家运输安全委员会(NTSB)

这里我要插入一条重要提示:如果你遇到紧急情况却无法解锁他人手机,只需轻触或滑动屏幕,调出密码输入界面。屏幕底部会显示“紧急呼叫”按钮,可直接拨打 911。另一个方法是快速按电源键五次。这些操作都能在锁屏状态下求救。

但当时的肯农并不知道这些。

“我拿起另一部手机,”肯农回忆道,“心想如果这部也锁着,我就完了。我把手机翻转过来,发现这是泰勒·斯普林格的,屏幕竟亮着,GPS界面还开着,他可能正在查看降落地点或天气状况。我退出导航界面,直接拨通了 911。”

上午 10 点 47 分,接线员接起电话询问紧急情况。但严重窒息的肯农根本说不出话。当被问及位置时,他无法告知自己就在约克姆机场约 1.5 英里外的牧场。面对所有问题,他只能发出微弱呻吟。接线员猜测他遭遇了事故,他轻哼回应。

“是车祸吗?”

他发出否定声。

“飞机失事?”

他竭力提高了一点音量。

“她一直在电话那头,”肯农说,“根据手机信号定位派出了两辆救护车。果然,十几分钟后,我听见救护车撞开围栏,碾过牧草场崎岖的地面朝我驶来。医护人员当场开始急救。”

所谓急救,是医护人员迅速判断出他无法呼吸的原因,用针管刺入背部排出胸腔积气,让肺部重新扩张。事后他们告诉肯农,当时他的肺活量最多只能再维持五分钟。

医疗组立即呼叫直升机,准备将肯农送往 40 英里外维多利亚市的三级创伤中心。但直升机机组回复令人绝望:“很抱歉,大雾天气无法起飞。”

当肯农被抬上前往维多利亚的救护车时,在机场等候的马鞍公司员工们已察觉异样。其中一人立即拨通了史蒂夫的妻子凯西(Cathy)的电话。

“他在电话那头歇斯底里地大叫,”凯西回忆道,“他反复喊着‘飞机坠毁了,飞机坠毁了’。我强作镇定地说:‘达里尔(Darryl),告诉我他们是否都平安。飞机坠毁没关系,只要人没事就好。’然而他只是不断重复着那句话。”

凯西太过震惊,甚至流不出眼泪,但还能勉强拨打电话。她联系了正在牙医诊所的肯农妻子凯瑟琳。

“我一回到车上就听到她的留言,”凯瑟琳说,“她说,‘凯瑟琳亲爱的,立刻给我回电。听到留言马上打给我,必须立刻联系我’。我回拨过去,听到她说:‘亲爱的,飞机失事了。’”

史蒂夫和凯西·塔克 / 丰收教会提供

史蒂夫和凯西·塔克 / 丰收教会提供

凯瑟琳无法接受这个事实。

“不可能,”她对凯西说,“不可能,凯西,不会的。飞机没有坠毁。”

“亲爱的,我们还不清楚具体情况,”凯西安抚道,“你现在需要找个地方待着,保持手机畅通。我会再联系你。”接着她问道:“你能告诉我飞机上有谁吗?”

凯西开始及时通知其他家属。约克姆是个小镇,消息传得飞快。没过多久,噩耗就传到了丰收教会。

那天杰米正在教会办公室。他一直在发短信询问机组人员是否安全抵达,但始终没有回复,这让他隐隐感到不安。

“我当时正在开会,”杰米回忆道,“突然,我的好友托尼·费舍尔(Tony Fisher),他是丰收教会的敬拜牧师,猛地推开办公室门,探进头来,脸上写满惊恐。你能看出他完全慌了神......他说:‘我表弟刚发短信说德州那边出事了。’”

就在此时,杰米和托尼的手机开始接连不断地响起提示音。

“消息一条接一条,根本停不下来,”杰米说,“我记得看着托尼说:‘伙计,我们最多只有三到五分钟时间,在那之前’——我指着教会办公室外面——‘所有人都会从其他渠道听到消息,而不是通过我们官方渠道。’”

托尼·费舍尔、比尔·加纳、肯农·沃恩和杰米·特鲁塞尔(Jamie Trussell) / 杰米·特鲁塞尔提供

托尼·费舍尔、比尔·加纳、肯农·沃恩和杰米·特鲁塞尔(Jamie Trussell) / 杰米·特鲁塞尔提供

托尼冲进各个办公室,召集所有同工。

“大家围成一圈,”杰米回忆道,“那时我只知道史蒂夫的飞机坠毁了,其他细节一概不知。于是我告诉大家:‘听着,比尔、肯农、史蒂夫、泰勒·斯普林格和泰勒·帕特森今早飞往德克萨斯了。’我环顾众人,沉声说:‘现在可以确认,那架飞机确实失事了。’”

话音刚落,屋内瞬间炸开。

“各种哭喊声、情绪爆发——整个房间都失控了,”他说,“那一刻就像点燃了炸药桶。”

杰米讲话时,手机突然响起。他闪身躲进走廊对面的旧合唱室。

“电话里我得知除肯农外全员遇难,他本人则伤势危重,”杰米说,“我让自己痛哭了 30 秒,然后深呼吸挂断电话,因为走廊那边还有三十多人等着我。我必须回去宣布情况:比尔、史蒂夫、两位泰勒都已回了天家,肯农虽幸存下来但命悬一线。”

这是个令人心碎的任务。

“如果先前的反应算得上激烈,那这个场面简直就是旧约的哀恸场景重现,”杰米说,“你知道那种东方式的嚎哭吗?西方人很少这样。当时有人发出的哀鸣,我这辈子都没听过。几位同工直接瘫倒在地。那一刻令人窒息、却又很奇妙地让人紧密相连。”

工作人员沉浸在悲痛中,大约半小时后,便不得不投入工作。接下来的数小时、数日乃至数周里,他们发布消息、决定暂停某些事工、继续某些事工、准备讲章和追悼词。他们应对媒体采访,提防好事者窥探,有时真能看见有人扒着办公室窗户张望。同工们取消了传承事工大会,先后筹办了比尔、泰勒·帕特森和史蒂夫的葬礼,还驱车前往德克萨斯州丹顿市协助筹办泰勒·斯普林格在家人附近的葬礼。他们致电慰问、登门陪伴,与凯西·塔克、伊丽莎白·加纳和艾米·帕特森相拥而泣。

丰收教会长期的门徒训练文化此刻结出了果实。

空难后祷告会上的杰米·特鲁塞尔 / 丰收教会直播截图

空难后祷告会上的杰米·特鲁塞尔 / 丰收教会直播截图

”信主后,门训就是我生活的常态。那些年人们在我生命中的点滴造就,所有存入你属灵领导力账户的小额存款,都在这一刻被全额支取,“杰米说,”你会惊叹:神预备的远比我想象的丰厚得多。“

他在众长老身上也见证了同样的事。

”有人主动说:‘把凯西·塔克交给我,你们不必操心。我会组建团队照料她’;另一位说:‘艾米在我兽医诊所工作多年,我负责照顾她’;还有人说:‘孩子们放学后,我会每天去凯瑟琳家’,”杰米回忆道,“我不是在推崇某种教会治理模式,但若非有多位长老制,我们做不到这般程度。这些人不是教会同工,而是平信徒:金融从业者、企业CEO等等。他们认真看待属灵责任,所以这个关键时刻立刻挺身而出。”

门训的果效不止于此。

“丰收教会会众以前所未有的方式彼此扶持、同心发光,”杰米说,“只有经历这样的试炼,你才能真正明白这对教会的意义。但这就是基督信仰的奇妙悖论。教会从未如此哀恸,却依然焕发着蓬勃生机与喜乐。"

会众们准备餐食、照看孩子、拨打电话联络。他们协助葬礼筹备,与家属同哭泣,捐款资助子女教育。他们一起祷告、唱诗、分享经文。最重要的是,他们始终在一起,要么在教堂,要么在遗孀家中。

做这一切事情的同时,大家都在等待关于肯农的消息。

空难发生后,救护车将肯农送到维多利亚医院,随即转往圣安东尼奥的布鲁克陆军医疗中心(Brooke Army Medical Center)。这是一家一级创伤中心,由乔丹·圭斯医生(Jordan Guice )主刀。

“空难事故对他身体打击很大,”圭斯医生说,“右上腹承受的冲击极其猛烈。若角度稍偏上,他的肝脏会完全碎裂。虽然现在已有裂口和穿孔,但原本可能更糟。他可能会在飞机上失血而亡。若角度再偏中部,主动脉将直接受损。说实话,他能活下来简直是奇迹,冲击矢量哪怕偏差几厘米,结局都会不同。”

圣安东尼奥医疗中心的乔丹·圭斯医生与肯农 / 乔丹·圭斯提供

圣安东尼奥医疗中心的乔丹·圭斯医生与肯农 / 乔丹·圭斯提供

即便受力角度“理想”,肯农的内脏仍惨不忍睹:两根肋骨完全断裂游离,肾脏与肝脏严重撕裂,一侧塌陷的肺部被刺穿,横膈膜有个五厘米的破洞,三分之二结肠坏死必须切除。在长达数小时的手术中,圭斯医生逐一取出器官进行修复。

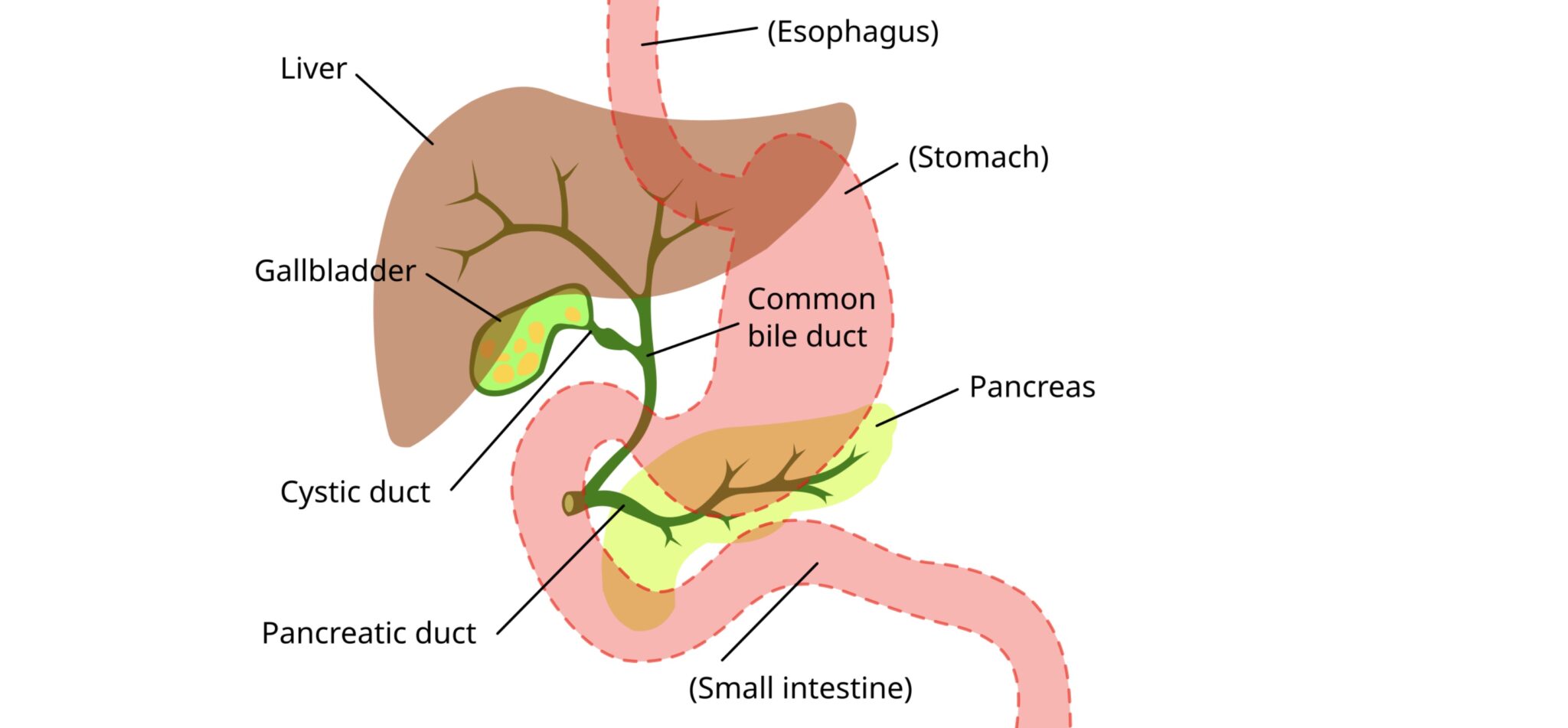

“我们把这种手术叫做损伤控制手术,”他解释道,“先处理直接危及生命的损伤,再评估状况......在清理结肠时,我们发现了胆汁渗漏。胆汁本该通过胆总管从肝脏流入小肠。”

圭斯与住院总医师康纳对视一眼。

“我们相视苦笑,我说‘伙计,这可不太妙’,”圭斯回忆道,“暂时用止血垫盖住后继续其他手术。

完成结肠吻合、膈肌修复和胸腔引流管放置后,他们再次检查胆汁问题。

“此时胆汁已大量渗出,”圭斯说,“我和康纳意识到事态严重。”

这堪称灾难性难题:胆汁不仅关乎消化功能,腹腔游离的胆汁还会腐蚀其他器官。人可以没有阑尾,但绝不能没有胆管——而肯农的胆管竟然离奇“消失”了。

腹部解剖示意图 / 美国总务管理局提供

腹部解剖示意图 / 美国总务管理局提供

圭斯最终仅找到直径仅 5 毫米的胆管残端,这本身就可以说是奇迹。胆管通常被脂肪和器官包裹,极少受损。当圭斯后来向全球军医研讨会汇报此案例时,在场专家无一见过类似情况。手术室里,吉斯请求支援,但他的上级也从未遇此状况。在肯农仍躺在手术台上时,他们紧急查阅文献资料,发现全球胆管重建手术不足 20 例。在这十几桩案例里,外科医生基本尝试过三种不同修复方案,但都不理想,所有方案后来都导致了并发症。

最终,圭斯医生化身“手术台麦吉弗”(注:美国影视剧中擅长急智解决问题的角色),创造性将肝脏直接与空肠吻合,完全绕过胆管系统。

“我原以为他将面临漫长的住院治疗和无数并发症,”圭斯坦言。

然而三周后,肯农就奇迹般出院了。没有并发症——至少身体上没有。

几天后,肯农第一次能在病床上坐起。疼痛稍缓,思绪却开始翻涌。

“我仍然无法接受发生的一切,”他说,“想到他们真的走了,想到死亡带来的那种真实感、沉重感和终结感......情绪突然崩溃,眼泪止不住地流。我太想再见他们一面了。然后我又想起,这趟旅程的每个人都是我亲自邀请的。”

“于是我开始钻起了牛角尖:要是比尔参加了其他行程,要是我没邀请他......要是没叫上泰勒·斯普林格,他本可以按自己计划去达拉斯。甚至想,要是当初只约泰勒·帕特森喝咖啡就好了。每个想法都在逼问自己:为什么?为什么偏偏是我做的这些决定?”

正当他陷入自责时,敲门声响起。一位医院工作人员探头询问:

“沃恩博士,现在方便会客吗?”

“不,我现在没法见人。”满脸泪痕的肯农回答。

“好的,不过苏普·坎贝尔和史蒂夫·温斯特德(Steve Winstead)坚持要见你。”

“等等!”肯农突然改口,“让他们进来。”

苏普与肯农 / 凯瑟琳·沃恩提供

苏普与肯农 / 凯瑟琳·沃恩提供

两人进门时,肯农慌忙擦干脸上的泪水,试图镇定下来。

“苏普挨着我床边坐下,史蒂夫站在床尾,”肯农回忆道,“我又失控了,把刚才那些懊悔全喊了出来:‘都是我邀请的!周日早上才临时叫上泰勒......’”

这时,苏普按住他的膝盖:

“他盯着泪眼模糊的我说,‘听着,老兄:祂要么是全能的主宰,要么根本不存在。你懂我意思吗?’”

“什么?”

“要么神全然掌权,要么祂根本不存在,”苏普一字一顿,“你讲过那么多道,查过那么多经,你应该清楚神的至高主权。所以答案是什么?这是唯一重要的问题。”

肯农的表情瞬间凝固了。

“这句话我至今每天都会想起,”他说,“每当孤独和沉重袭来,我就对自己说:祂要么是全能的主宰,要么根本不存在。而我选择相信祂是,祂是有至高主权的神。这正是我需要交托的功课。”

我们不可能真正明白神的心意,也无法断言:“这就是为什么神会允许这场悲剧发生。”这种试图解释神旨意的做法,往往会让人陷入逻辑的死胡同。比如,我们可能会说,神让肯农活下来,是因为他儿子们需要父亲。但那泰勒·帕特森的孩子怎么办?为什么他们就得在没有父亲的情况下长大?又或者我们认为,神是为了让更多人在葬礼上听到福音,才允许这件事发生。但难道主不能用别的方式感动他们吗?当然可以。

因此,更有益的思考是承认:在这世上,我们永远不会明白神为何阻止某些悲剧却允许另一些发生。但我们确实知道,祂永不撇弃我们。

比尔的妻子伊丽莎白·加纳(Elizabeth Garner)嫁给他时是个年轻寡妇。空难时,她正与友人结伴旅行,途中接到了噩耗。

比尔和伊丽莎白·加纳在锡安国家公园 / 图片由伊丽莎白·加纳提供

比尔和伊丽莎白·加纳在锡安国家公园 / 图片由伊丽莎白·加纳提供

“我正开车去机场,爸爸打电话给我,”伊丽莎白回忆说,“我清清楚楚地记得他说的话。他说,‘伊丽莎白,是爸爸。对不起,出事了,比尔在一场飞机失事中去世了。’ 那一刻我感觉整辆车的四壁都要塌下来,脑子里只剩下一个念头:主啊,我不能再经历一次丈夫过世,孩子们也不能再经历一次没有父亲了。但即便是在无法想象的痛苦和悲伤中,神的恩典每天都够我用。从 2023 年 1 月到现在,主不但扶持我、安慰我,还丰富地充满了我的生活。祂为我预备了新的社区、新的城市、大学校园的机会,让我能分享祂的信实、祂的爱、祂的良善和怜悯——哪怕是在悲剧之后。”

艾米·帕特森(Emme Patterson)同样在黑暗中找到了光亮。

“在这最痛苦的这十三天里,我有一个意外的发现——我竟然找到了喜乐,”她在丈夫泰勒的葬礼上说,“我心里毫无疑问:1 月 17 日,泰勒·帕特森本该就在那架飞机上。神安排了太多关键的细节,还温柔地让我事先知道其中的一些,使这趟旅程成为可能。我们在主日为这次旅程祷告过——不是求平安,而是求神能借着这次旅程、借着这几位弟兄得着荣耀。”

泰勒、艾米与孩子们埃尔西、JB / 丰收教会提供

泰勒、艾米与孩子们埃尔西、JB / 丰收教会提供

作为一个刚刚守寡、带着两个幼儿的妈妈,艾米说她每天早晨醒来,脑海中都会浮现一个新的谎言:你已经失去了你的帮手;你失去了朋友;你一个人根本撑不下去。

“但是,主用真理——无论是透过其他基督徒的顺服,还是透过祂的话语——驳斥了这些谎言。这是我这两周来一直紧紧抓住的倚靠。”她说。

上主也借着一段新的友谊来扶持凯西·塔克。她与一位年长的女性贝姬·库克(Becky Cook)建立了深厚的关系,贝姬同样也是一位失去丈夫的寡妇。她们几乎每天都会见面或通电话。

每到主日,凯西就会和敬拜团队一起献唱。

“那整整一年,我几乎像瘫痪了一样,”凯西说。她始终紧握着《以赛亚书》49:13 节,“我身体动不了,脑子也空了。我要么是瘫在楼下的沙发上,要么蜷缩在床上,一动不动。那种感觉太不真实了,真的。但每逢主日,我知道我该去唱歌了,敬拜团队也总是欢迎我加入,就这样,我就去唱。”

今年复活节,泰勒·斯普林格的父母在教会分享了一段话。

“神呼召了我,”他父亲布拉德(Brad)说,“祂带我走进幽谷。我相信,我感受到神的气息吹拂我,平安如江河一般涌入我的生命,因为我依然相信。是的,我们失去了泰勒;是的,我们失去了生命中非常重要的一部分。但我们真的相信耶稣基督曾为我们的罪死在十字架上,并为我们预备了永生?我们真的相信这一切吗?还是我们以为,这短暂的地上生活才是全部?”

泰勒与父母布拉德、丹尼斯 / 林赛·斯普林格·罗斯提供

泰勒与父母布拉德、丹尼斯 / 林赛·斯普林格·罗斯提供

“神赐福给我,让我能如此深入地经历祂,看到祂如何做工。不管你生命中正在经历怎样的悲剧,我想鼓励你——跪下来,求神使用这场悲剧来荣耀祂自己。我相信祂会回应你,也许是以宏大的方式,也许是微小的方式,但你要始终记住:神会与我们同在。祂是帮助你的,不是抵挡你的。”

在苦难中感知主的同在已是莫大的安慰。但有时,神的恩典远不止于此。我们还能亲眼看见祂“叫万事互相效力”(罗 8:28)。

术后约一周,圭斯医生来到肯农病房。这位外科医生仍难以置信:这个逃过空难死劫的患者,竟连术后并发症都未出现。

“他摘下口罩甩向垃圾桶的瞬间,我才第一次看清他的脸,”肯农回忆,“他说:‘讲讲你的故事吧。’”

肯农有些困惑:“你是想了解我的恢复情况?还是哪里疼痛?”

“你的人生故事,”圭斯说,“我想听。”

于是肯农分享了信仰见证。

“我讲完之后,他明显在认真思考我说的这些话,”肯农回忆说,“然后我问他:‘圭斯医生,你是基督徒吗?’”

“我不能说我是,”圭斯回答。

“你知道吗,圭斯医生,这话可能在神学上不够精准,但也许神借着你救了我,而接下来祂要借着我来救你。”

“我觉得你说得对,”圭斯说。

“那一刻我心里震了一下,”肯农说,“我记得那个瞬间有多么甘甜。我还记得,大概才过了一周左右,我就想:这就是一个小小的、真实的果子,说明神真的会赎回这一切。神会带来救恩。”

2024 年阵亡将士纪念日前后,空难过去近一年半时,肯农再次见证了神的作为。他赴德州参加泰勒·斯普林格的追思会,顺道拜访坠机牧场的主人米奇和拉丽莎·哈巴斯(Mitch and Larissa Harbus)夫妇。当肯农提出想带家人看看坠机地点时,这对夫妇爽快答应了。

米奇与拉丽莎·哈巴斯 / 拉丽莎·哈巴斯提供

米奇与拉丽莎·哈巴斯 / 拉丽莎·哈巴斯提供

在牧场上,众人听着肯农的回忆,流泪祷告,并在哈巴斯夫妇设立的纪念标志前献上鲜花。这时拉丽莎分享道:虽然他们从小在天主教家庭长大,但观看四位遇难者葬礼直播时,那些关于认识主的见证震撼了他们。“我们想像他们那样认识耶稣,”她说。

“其实在这事发生之前,我就常常想——要是能买到一本《圣经懒人包》该多好,”拉丽莎说,“我多希望有人能坐下来,把圣经的那些东西讲明白。有些内容我真的好困惑。天主教当然也讲福音,但我们教会并不是那种以福音为中心的教会。所以在弥撒里、讲道里,我听不到那些解释。我就总觉得,好像我错过了什么……但有一天,在牧场上和[肯农]聊了几件事,他几分钟内讲的内容,比我一辈子学到的都多。”

后来拉丽莎报名参加了传承事工圣经学习项目,她在那里学整个圣经的故事。虽然米奇不是正式学员,但他也跟着学。

“连米奇都说:‘哇,他们讲得真清楚,真有意义,太有价值了。’”她说,“我们以前根本没注意到的很多细节——比如我以前也读过《路得记》,但一直都不懂,直到[肯农]花了四堂课给我们讲解,我现在彻底明白了。”

他们还站在牧场上的时候,拉丽莎对肯农说:“我跟米奇都不觉得那架飞机是‘碰巧’坠毁在这块地方的。你想不想在我们这里建个教会?就在这片草地上?我们觉得,也许神就是想让福音从这里开始传出去。”

“我四下看了看,周围连个建筑都没有,”肯农说,“但这地方太美了,也太不可思议了。”

“拉丽莎,”他说,“我都不知道该怎么回应。谁会来这里上教会啊?”

“我不知道,”她说,“但这地上肯定还有别人。”

一个星期后,肯农回到家,正在和他的导师一边劈柴一边聊天。

“你知道吗,发生了一件特别不可思议的事,”肯农说。他把拉丽莎的话一五一十地告诉了导师,“不过我们总不可能真的在那片地上建教会吧?我可是特别认同凯勒牧师的那一套:教会要植在有人口、有资源的地方,这很有道理啊。”

“嗯,我也不知道,”肯农的导师说,“但飞机确实就坠在那里。而这些人说,是神借着这件事唤醒了他们渴望认识祂的心。他们觉得还有更多人会这样。她说她想让福音被传讲——那我们就去那里传讲福音吧。”

2025 年 1 月 17 日至 18 日,就在那场空难整整两年后,肯农在那片德州的牧场上主持了一场复兴布道会。埃莉·霍尔科姆(Ellie Holcomb)——她的丈夫是艾米·帕特森的表亲——献唱赞美诗,刚与史蒂夫·塔克马鞍公司新老板结识的亚伦·沃森(Aaron Watson)也登台演唱。200 名丰收教会的成员驱车 11 小时前来当志愿者,另有 200 名成员专程赶来参加。

当天的天气并不理想,寒风凛冽。

但现场却来了近 4000 人。

牧场复兴大会现场 / 凯瑟琳·沃恩提供

牧场复兴大会现场 / 凯瑟琳·沃恩提供

“我们看到一百多人决志归主,”肯农说,“他们填写的决志卡上写满了见证——有人挣脱了毒瘾的捆绑,有人重燃熄灭的信心,还有人第一次认识基督。当我翻阅这些卡片时,想起了我的弟兄们,我深信:神绝不会浪费我们一丝一毫的苦难。在创世之前,祂早已预知每个故事。圭斯医生、米奇和拉丽莎这些初熟的果子,如今已结出惊人的果子。

史蒂夫、泰勒、比尔和泰勒的遇难并非直接为了这些人的得救——这救恩本是基督完成的。

但在神预定的时刻,祂召回了这些弟兄;也在祂预定的时刻,用他们的生命将更多人带到祂面前。正如苏普所说:“他们并非为信仰殉道,但他们的信心就像殉道者的生命一样播种下去。这些弟兄的生命仍在持续影响他人,而且会持续很久很久。”

两年多过去了。艾米·帕特森刚刚再婚。神为她的孩子们预备了新的父亲形象。伊丽莎白·加纳的女儿进入奥本大学就读,而伊丽莎白自己则在教会带领年轻姊妹门训,并积极筹备在奥本建立传承事工学院,重获人生目标。

泰勒·斯普林格的父母、三个兄弟和妹妹在悲痛中更加紧密。至于他生前赶去探望的那个新生儿?家人为他取名泰勒。

圭斯医生被派驻阿联酋。临行前他造访丰收教会,听肯农讲述苏普那句敲打灵魂的话:“祂要么是全能的主宰,要么根本不存在。”

“这其实是我最记得、也最常思考的一句话,”他说,“在创伤医学界有句俗话:‘不是我开的枪,也不是我撞的车,更不是我让他喝醉去撞树。’ 事情总会发生,病人总会死。为了能做这份工作,我们多少得带点距离感。”

但他说,是苏普的一个问题改变了他的想法。“也许我应该换个角度看这些事——神在掌权,这一切都是出于祂的计划。”

肯农的几个儿子正一天天长大,他和妻子的婚姻也比以前更甜蜜。在肯农能够重新带领丰收教会之后,杰米·特鲁塞尔搬到了尤奥坎西北两小时车程的滴水泉小镇(Dripping Springs),在那边带领一个教会复兴的工作。

拉丽莎仍然在系统学习传承事工的圣经课程。她和米奇也仍在为一件事努力,希望 尤奥坎能有一间真正传讲福音的教会。

“我们已经在离那边半小时车程内开设了两个传承事工学院,”肯农说,“一个在闪亮镇(Shiner),就在尤奥坎路边不远。另一个在冈萨雷斯(Gonzales),离那边也就二十五分钟车程。我们现在已经有一百多人在上课了。有的是没有教会的人,有的是来自那一带农村教会的基督徒,他们说:‘我们也想像那些弟兄一样认识神。’我们就在教他们圣经。”

当然要教。因为这就是他们在孟菲斯的丰收教会一直在做的事。过去十年里,他们一早来教会查经,晚上参加小组,周六一起在教会、在餐馆、在彼此家里喝咖啡。他们总是彼此邀请:“我能不能找你聊聊?”一天天,一周周,他们彼此推动,一起更深入地明白圣经、更认识自己的罪和成圣的过程,更亲密地与主同行。

凯瑟琳·沃恩与门训小组 / 凯瑟琳·沃恩提供

凯瑟琳·沃恩与门训小组 / 凯瑟琳·沃恩提供

当风暴临到他们的时候,就像风暴终究会临到每一个人,他们呼求上帝,因为他们深深地知道神必会安慰。他们会问“为什么”,但其实并不真的需要答案,因为他们信靠天父美善的旨意。他们也曾为这个破碎世界的苦难愤怒,为这样的事竟然会发生而痛心,但他们又选择信靠那位全能的主,相信祂终将使万事归正。

然后,他们照常过着他们一贯的信仰生活。他们去教会,和凯西一起唱《当平安如江河》(When Peace like a River)和《不是我,是基督住我心》(Yet Not I but Through Christ in Me)。他们聆听主所保守下来的杰米·特鲁塞尔的讲道。他们参加小组聚会,一对一地找属灵伙伴,一起祷告、交谈、读圣经。

斯蒂夫葬礼后的那个周五早晨,凯西醒来,发现斯蒂夫门训小组的弟兄们像往常一样,把车停在她家车道上,就像过去多年来每周都做的那样。

“你们来这儿做什么?”她问他们。

“我们不知道还能去哪儿。”他们回答。

凯西请他们进屋。史蒂夫·塔克离世已经超过两年了,他的门训小组仍然每周五早上在他家聚会。他们一起读经、喝咖啡、聊天、欢笑、祷告。

凯西对他们说,永远欢迎他们来,还给了他们一把钥匙。“别停下来,”她说,“我希望你们一直坚持下去,直到耶稣再来。”

译:MV;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:No Chance of Survival: How a Deadly Plane Crash Yielded a Growing Spiritual Harvest.